À Porto, le granit affleurant servait de base idéale : les maçons taillaient directement dans la roche pour y insérer les premières assises de murs. Cette méthode offrait une stabilité exceptionnelle, même sur les pentes raides bordant le Douro. Les caves ou rez-de-chaussée semi-enterrés permettaient de compenser le dénivelé tout en offrant un espace frais pour stocker marchandises et denrées.

À Lisbonne, dans les zones calcaires, on renforçait les fondations avec des blocs de pierre taillés, parfois combinés à des pieux de bois plantés dans les sols plus meubles près du fleuve.

Construire sur des collines signifie aussi gérer l’eau de pluie, souvent abondante l’hiver. Les rues pavées sont dotées de rigoles centrales ou latérales, tandis que des citernes privées ou publiques recueillent l’eau pour les besoins domestiques. Lisbonne avait développé un système complexe d’aqueducs, dont le plus spectaculaire reste l’Aqueduto das Águas Livres, franchissant vallées et collines sur des arcs monumentaux. Porto, de son côté, utilisait la pente pour alimenter moulins et lavoirs.

Lisbonne : des ruelles mauresques au quadrillage pombalin

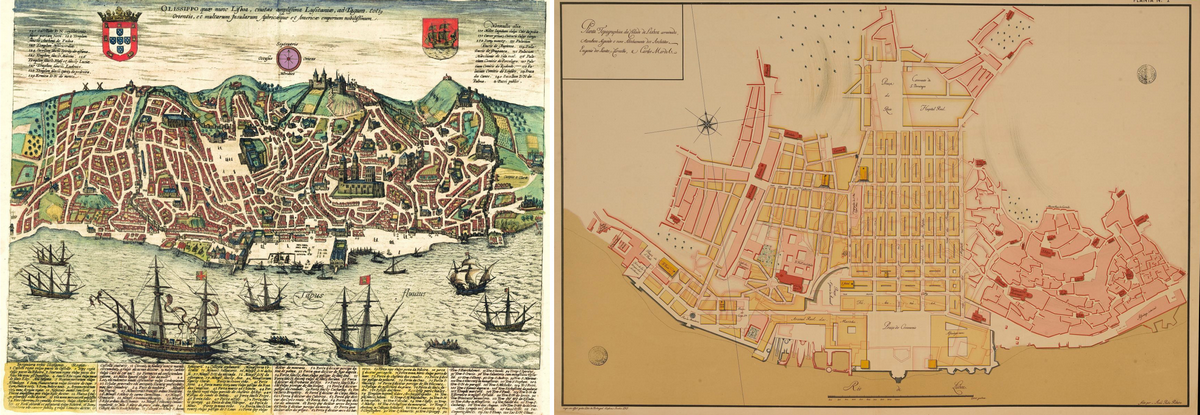

L’histoire urbaine de Lisbonne se divise en deux périodes majeures : la ville médiévale, héritière des tracés mauresques et des ruelles sinueuses, et la ville pombaline, reconstruite après le tremblement de terre de 1755 selon des principes rationnels.

À gauche, Lisbonne avant le tremblement de terre. Gravure de la ville vers 1598. – Source : Civitates orbis terrarum. Cartographie : Georg Braun et Franz Hogenberg.

À droite, la Baixa pombalina, plan topographique de la ville de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755, selon le nouvel alignement des architectes Eugénio dos Santos (1711-1760) et Carlos Mardel (1696-1763). – Source : revistadiagonal, auteurs : Eugénio dos Santos et Carlos Mardel (1696-1763).

Dans l’Alfama ou la Mouraria, les rues épousent le terrain, se resserrant ou s’élargissant au gré des irrégularités. Les escaliers en pierre, appelés escadinhas, sont omniprésents, reliant des niveaux urbains parfois séparés de plusieurs mètres. Les constructions sont étroites, souvent adossées à la pente, avec des fondations renforcées par des murets de soutènement en pierre locale.

Le tremblement de terre, suivi d’un tsunami et d’un incendie, détruisit une grande partie du centre. Le marquis de Pombal lança alors une reconstruction exemplaire : la Baixa Pombalina. Cette opération est l’une des premières planifications urbaines modernes en Europe : rues larges et droites, parcelles régulières, places ouvertes pour la circulation de l’air et la prévention des incendies.

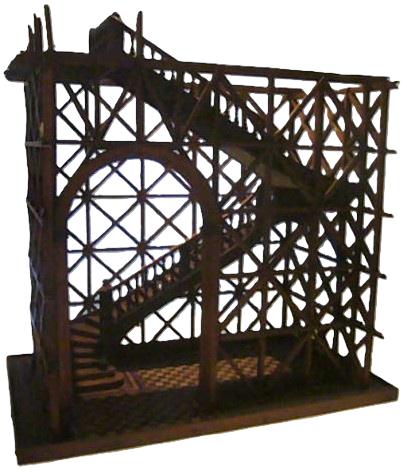

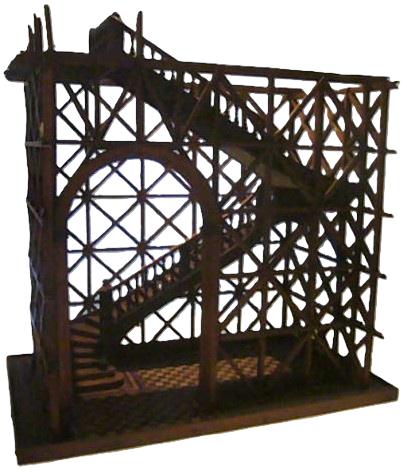

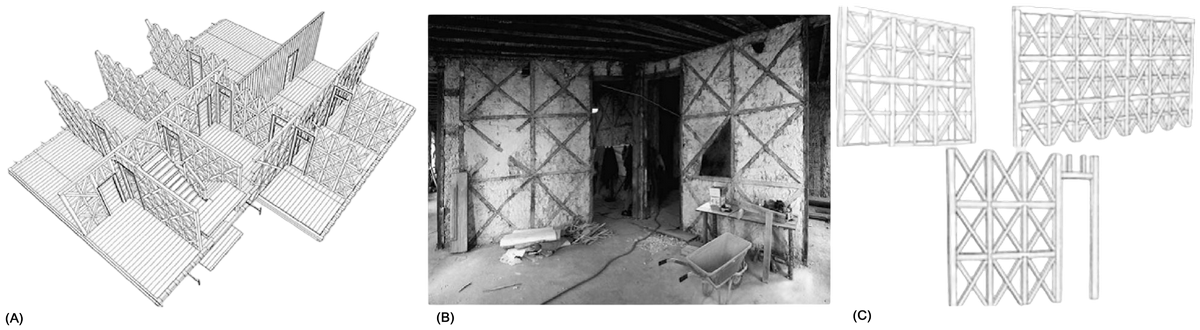

Maquette de la gaiola pombalina (cage pombaline), une structure architecturale en bois résistante aux séismes développée pour la reconstruction de Lisbonne après le tremblement de terre de 1755. – Photo : Galinhola, Wikipédia

Côté technique, les ingénieurs mirent au point la gaiola pombalina (cage pombaline), une ossature en bois flexible intégrée dans les murs de maçonnerie, capable d’absorber les vibrations sismiques. Ce système de structures internes en bois en treillis illustre une volonté d’anticipation technique face au risque sismique, un principe d’innovation pragmatique qui a durablement marqué la culture constructive portugaise. Cette capacité à mêler normes urbaines et solutions techniques perdurera dans les interventions contemporaines. Une innovation remarquable pour l’époque.

Le système Gaiola dans les bâtiments Pombalino : (A) Disposition typique de la gaiola ; (B) Exemple d’un bâtiment existant ; (C) Différentes configurations de murs dans la gaiola.

Porto : bâtir entre granit et Douro

Porto, ville du granit, s’est développé sur la rive escarpée du Douro. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un enchevêtrement de ruelles, d’escaliers et de maisons imbriquées.

Les constructeurs portuans ont tiré parti de la roche granitique, creusant parfois directement dans la pierre pour y loger des caves ou ancrer les murs. Cela confère aux bâtiments une stabilité exceptionnelle, mais exigeait à l’époque un travail manuel colossal.

La morphologie urbaine de Porto est marquée par une organisation en strates : la Ribeira, au bord de l’eau, dédiée historiquement au commerce fluvial et aux entrepôts, et la ville haute, siège des institutions religieuses et administratives, accessible par de longs escaliers ou des rampes étroites. Cette verticalité imposait une logistique particulière : les marchandises étaient hissées à l’aide de treuils, de rampes en bois ou de simples cordes.

Plus que des escaliers

Les escaliers sont plus qu’un élément fonctionnel : ils structurent l’espace urbain, étant en quelque sorte des voies d’accès faisant partie intégrante de la conception urbaine, reliant les quartiers haut et bas. Certains, comme les Escadas do Codeçal à Porto, deviennent de véritables artères piétonnes. À Lisbonne, des artères en pente comme la Calçada de São Francisco ou la Calçada da Glória alternent pavés et marches pour s’adapter au flux des passants et aux charrettes.

Les pentes fortes ont conduit à la multiplication des murs de soutènement en pierre sèche ou maçonnée. Ces murs, parfois massifs, permettaient non seulement de stabiliser le terrain, mais aussi de créer des espaces plats pour bâtir ou cultiver.

À Porto, le granit est omniprésent, des fondations aux encadrements de fenêtres. À Lisbonne, on privilégiait le calcaire et la chaux, plus légers, associés à des ossatures bois.

Urbanisme et adaptation sociale

La topographie a façonné non seulement la technique, mais aussi la vie sociale. Dans ces villes, les quartiers sont souvent de petites entités autonomes, structurées autour d’une place, d’une église ou d’un marché. Les pentes et escaliers créent une proximité entre les habitants : tout se fait à pied, et l’on croise ses voisins plusieurs fois par jour.

Vieille ville de Porto, quartier Ribeira. Passage alternant escaliers et pentes. – Photo : FORMES

La contrainte physique a aussi limité la taille des véhicules : jusqu’au XXe siècle, les charrettes à bras et les mulets étaient les seuls moyens de transport adaptés aux ruelles étroites. Aujourd’hui encore, certains quartiers restent difficilement accessibles en voiture, ce qui contribue à préserver leur caractère.

L’héritage dans la ville contemporaine

Lisbonne et Porto ont su conserver leurs quartiers historiques, malgré la pression immobilière et touristique. Les techniques anciennes, comme la gaiola pombalina, continuent d’inspirer les architectes contemporains pour allier résistance sismique et respect du patrimoine. Des projets de réhabilitation exemplaires restaurent les murs de granit ou de calcaire, renforcent les fondations avec des technologies modernes, tout en préservant l’aspect visuel et la trame urbaine originelle.

En résumé, Lisbonne et Porto sont le fruit d’un mariage entre adaptation topographique, matériaux locaux et ingéniosité structurelle. Les bâtisseurs n’ont pas cherché à dompter la nature à grand renfort de terrassements, mais à composer avec elle, créant des villes dont la silhouette et le charme reposent directement sur leur relief accidenté.

Aujourd’hui, ces quartiers historiques sont plus qu’un décor : ce sont des témoins vivants d’une adaptation patiente et ingénieuse au milieu naturel, et une source d’inspiration pour l’urbanisme du futur.

À gauche, Porto, vue de Vila Nova de Gaia. – Photo : Robert Bye, Unsplash. À droite, Lisbonne, passage et placette en flanc de colline, quartier historique multiculturel Mouraria. – Photo : FORMES

À gauche, Porto, vue de Vila Nova de Gaia. – Photo : Robert Bye, Unsplash. À droite, Lisbonne, passage et placette en flanc de colline, quartier historique multiculturel Mouraria. – Photo : FORMES