Taxer les aliments ultra-transformés : solution ou fléau ?

Les aliments ultra-transformés dominent l’alimentation des Canadiens. Une question s’impose : taxer ces produits pourrait-il vraiment améliorer la santé publique sans pénaliser les plus vulnérables ?

Lire la suite

Baromètre de la transition des entreprises 2025

QNP (Québec Net Positif) dévoile les résultats de la quatrième édition du Baromètre de la transition des entreprises.

Lire la suite

Tokyo renforce sa résilience climatique grâce à l’IA et à l’action citoyenne.

Des élèves protégeant leur environnement aux progrès des méthodes de prévention des catastrophes assistées par l’IA, découvrez les diverses manières dont Tokyo œuvre pour un avenir résilient.

Lire la suite

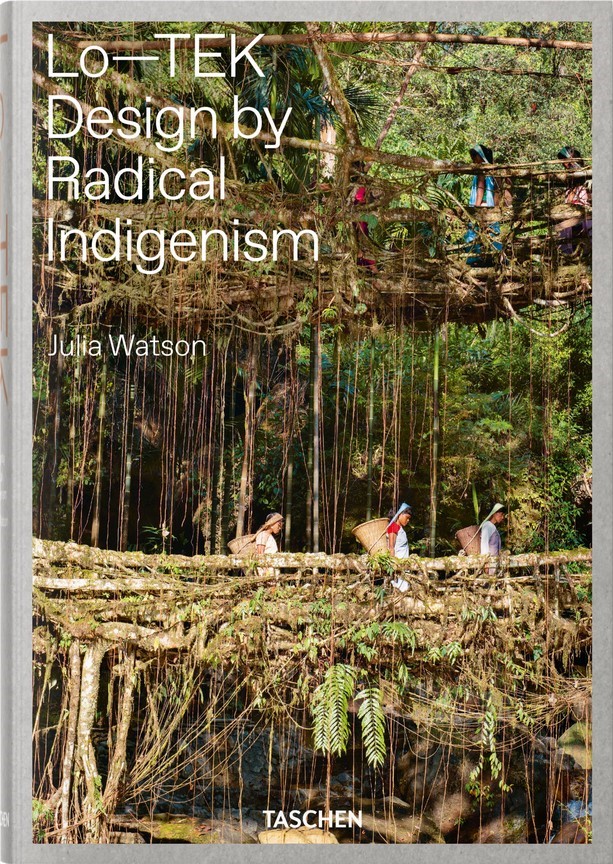

Source : Julia Watson

Source : Julia Watson