Œuvres statiques

Joëlle Morosoli traite dans ses installations souvent monumentales des notions d’enfermement, de piège ou de violence. Ses réalisations en art public poursuivent une autre finalité, soit celle de parvenir à une symbiose réussie entre l’œuvre et le lieu qui la reçoit. Dans l’œuvre Vitesse en suspension (2011) à l’aréna de Valleyfield, Joëlle Morosoli prend avantage d’une colonne de métal située dans le hall d’entrée de l’édifice pour faire tournoyer 10 structures courbées. La réalisation en acier inoxydable forme une spirale ascendante exprimant l’énergie du sport et de l’activité physique. Le spectateur se retrouve tout à coup dans un environnement où la sculpture esquisse une trajectoire simulée de la vitesse. Ici, l’effet cinétique n’est pas réel, mais virtuel ou en puissance, le mouvement étant suggéré par la manière dont l’artiste a agencé autour d’un axe central des éléments plastiques dans un espace défini. L’œuvre comporte également une partie extérieure. Il s’agit d’un assemblage volumétrique dont les plaques produisent, selon leur déplacement, des ombres portées sur le mur de l’édifice. Le trajet de l’ombre et de la lumière anime naturellement la surface sans recourir à des dispositifs électriques.

Vitesse en suspension. Créée en 2011, la sculpture suspendue à l’aréna de Valleyfield exprime la trace sinueuse de la vitesse figée dans l’espace à l’image de l’empreinte du patin qui grave dans la glace la trajectoire laissée par le joueur. – Photo : Michel Dubreuil

La sensation optique simulée est également présente dans la dernière réalisation de Joëlle Morosoli, dans le vieux Saint-Jean-sur-Richelieu (2025). Titrée Au fil de l’eau, l’œuvre présente six roues dentées sur des colonnettes en inox qui s’imbriquent les unes aux autres au sommet de l’ouvrage. Le dispositif génère l’idée de la mise en action d’un mécanisme industriel rappelant l’histoire du canal de Chambly, et l’engrenage de l’ancien pont-levis Gouin maintenant démoli. L’obliquité des tubes sur lesquels reposent les roues influe sur le déplacement du spectateur, car le centre de gravité se retrouve en constant déséquilibre. Cette disposition spatiale agit comme un vecteur de mobilité, car elle s’appuie sur l’instabilité apparente de la structure.

Au fil de l’eau. Cette œuvre réalisée en 2025 à Saint-Jean-sur-Richelieu représente une série d’engrenages imbriqués les uns aux autres rappelant le mécanisme d’un ancien pont-levis du canal de Chambly. – Photo : Joëlle Morosoli

Œuvres dynamiques

Les œuvres dynamiques de Morosoli se retrouvent notamment sur des façades d’édifices, dont Interférences (1992), une longue frise en mouvement de 25 m modelant la partie supérieure de l’école du Geai-Bleu à Terrebonne. D’autres œuvres d’envergure intégrées à l’architecture retiennent l’attention ; il s’agit d’Impulsion (2008) et de Cathédrale de verdure (2011).

Cathédrale de verdure. Installée en 2011 au Centre d’hébergement Roland-Leclerc à Trois-Rivières, cette réalisation composée d’arches en bois simule le déplacement d’ogives d’une cathédrale. Le mouvement est généré mécaniquement par un système d’entraînement dissimulé dans l’entre-plafond du grand hall fenestré de l’établissement. – Photo : Michel Dubreuil

Installée au Centre d’hébergement Roland-Leclerc à Trois-Rivières, cette dernière se compose de sept arches de bois surplombant une place publique largement fenestrée et ouverte sur la nature environnante. Se greffent sur le sommet des arcades des feuillages ajourés construits en bois et représentant des arbres à différentes saisons. Actionné par des moteurs dissimulés dans l’entre-plafond, le mécanisme bouge lentement selon des cycles précis, imitant une brise légère prolongeant la nature à l’intérieur du bâtiment. C’est dans ce contexte que le spectateur est invité à forger son propre récit. L’œuvre inspire un sentiment de sécurité, de quiétude, tout en offrant aux résidents une possibilité d’évasion par l’art. La conception des œuvres intégrées de l’artiste s’élabore de façon réflexive, prenant en compte différents phénomènes autant physiologiques, psychiques que sociologiques.

Dans l’œuvre Impulsion, à l’École régionale du Vent-Nouveau à Longueuil, la sculpteure met entre les mains d’élèves en perte de motricité des manettes pouvant initier le fonctionnement de l’ouvrage. À leur commande, quatre grands volumes cylindriques s’ouvrent et se referment dans l’espace en différentes strates circulaires. La réalisation s’apparente à un énorme jeu interactif où le mouvement est traité de façon allégorique associant le geste initial de l’élève au dévoilement d’un univers physique en pleine expansion, à la fois complexe et fascinant sur le plan de l’automation. Pour chacune des œuvres, la conception du mécanisme est habilement étudiée. L’assemblage, la programmation, l’utilisation de moteurs et de minuteries sont employés au service de la création.

Impulsion. Sculpture suspendue interactive, cette production de 2008 prolonge par l’utilisation de manettes le mouvement initié par des élèves en perte de mobilité. Construite en aluminium peint, elle mesure 9 m x 9 m x 3,8 m. – Photo : Michel Dubreuil

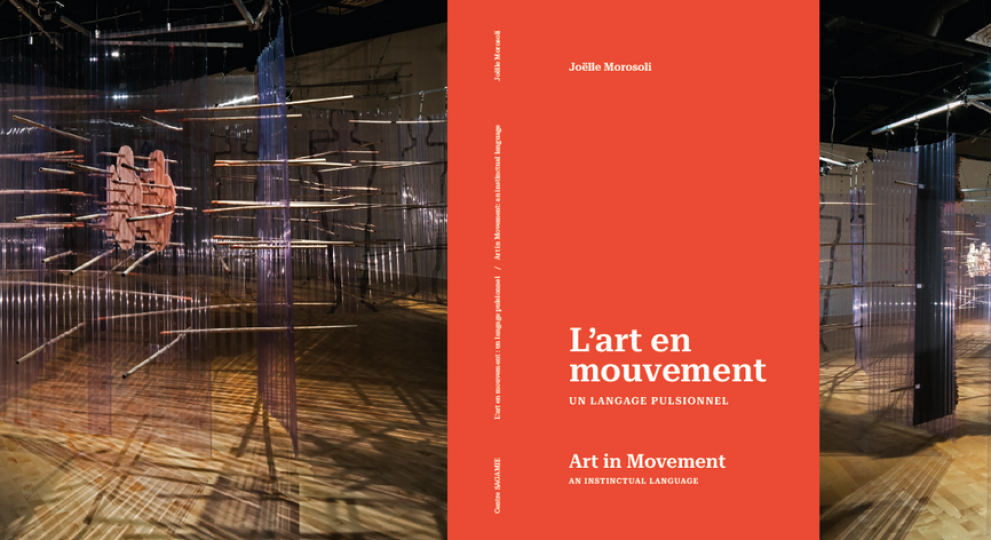

Qu’elles soient statiques ou dynamiques, les productions de Joëlle Morosoli se déploient en faisant du mouvement réel ou virtuel une façon d’induire des déplacements non plus seulement mentaux, mais physiques. Elles forment un patrimoine substantiel dans le domaine de l’art public sur notre territoire. L’histoire contemporaine de l’art public au Québec reste à faire et à cette fin, la contribution de Joëlle Morosoli, pionnière du cinétisme dans l’espace public, demeure exemplaire. Une imposante monographie récemment éditée par le Centre SAGAMIE retrace le parcours exceptionnel de cette artiste dans le domaine des arts plastiques et de l’art public.

Couverture de la monographie qui explore l’œuvre de Joëlle Morosoli. Publiée par le Centre SAGAMIE, elle contient des textes de spécialistes en histoire de l’art, des photos d’œuvres ainsi qu’une série d’informations sur le parcours de l’artiste.

Couverture de la monographie qui explore l’œuvre de Joëlle Morosoli. Publiée par le Centre SAGAMIE, elle contient des textes de spécialistes en histoire de l’art, des photos d’œuvres ainsi qu’une série d’informations sur le parcours de l’artiste.